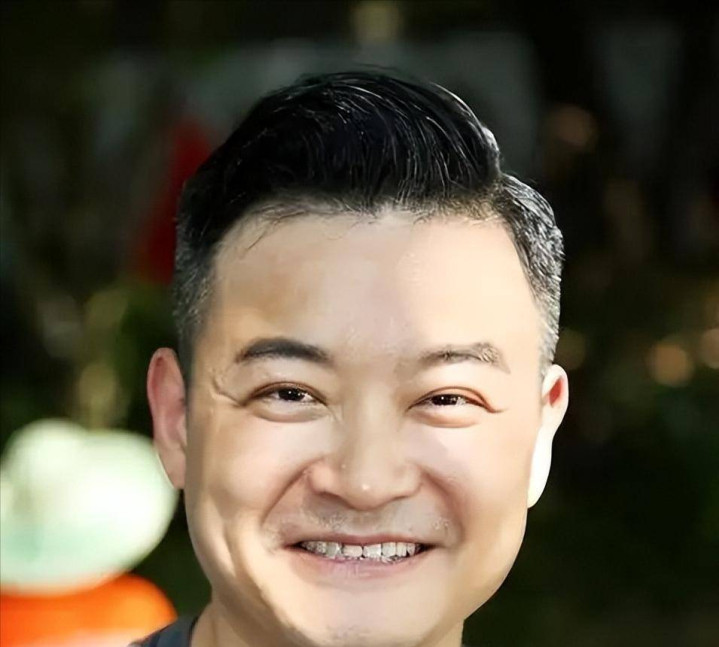

他是央视名嘴, 31岁因一句话离开央视赴美国, 如今50岁怎么样了

说起来啊,提到央视主持人,大家脑子里最先冒出来的可能是撒贝宁的机灵,董卿的知性,或者康辉的稳重吧?但其实还有位主持人,当年也常出现在屏幕上,好多人看到他脸就觉得眼熟,可名字可能得想半天——他就是李佳明。

你可能没听过他的名字,但要是放张他当年的照片,保准有人一拍大腿:“喔,原来是他!” 这种“脸熟名不熟”的情况,在主持人里其实挺常见的,就像有些演员演了一辈子配角,观众记不住名字,却总能认出那张脸。李佳明当年主持的节目可不少,最火的要数跟王小丫搭档的《开心辞典》,那时候多少家庭一到点就守着电视,就等着看他们俩一来一往,又轻松又有料。

不光是《开心辞典》,他还跟王小丫一起做过《绝对挑战》,后来又主持《CCTV模特大赛》,拿过全国广播电视作品银奖呢。当时圈内人都说,这奖拿得实在,看他主持就知道,控场能力强,还总能接住嘉宾的话茬,一点不冷场。后来他还主持过春晚分会场,能站上那个舞台,说明能力是真被认可了。

不过有意思的是,荧幕上的他看着特稳重,像个靠谱的大哥哥,生活里却完全另一副样子。听说他那时候特谦虚,见了谁都客客气气,一点没有“名嘴”的架子,有人说他像个没毕业的学生,也有人说他就是个大男孩,这种反差感,其实在很多成功人士身上都有,就像有些企业家在谈判桌上雷厉风行,私下里却特别随和。

他这份“不设防”,说起来可能跟小时候的经历有关。你可能不知道,李佳明生在新疆库尔勒,爸妈是四川人,他8岁才跟着回了四川绵阳。家里条件不算好,还有姐姐,三个孩子的开销让普通家庭有点扛不住。这种环境里长大的孩子,大多早早就懂事,李佳明也不例外,放学就帮家里干活,学习还拔尖,是老师眼里的“好学生范本”。

但他跟别的“学霸”不一样,学校有活动,老师总喊他上台主持,一来二去,他就迷上了这事儿。不过这爱好在当时可不算“正经”,尤其到了高中分科,爸妈跟他闹了分歧。那会儿流行“学好数理化,走遍天下都不怕”,爸妈觉得理科稳当,将来好找工作,可他一门心思想学文科搞主持。

你想想,普通家庭嘛,总觉得学艺术又费钱又没保障,爸妈反对也能理解。最后他没拧过爸妈,学了理科,成绩照样拔尖。可到了高考报志愿,麻烦又来了——艺术院校不收理科生。换作别人可能就放弃了,他偏不,愣是放弃了上大学的机会,去了个表演进修班,一边打工一边上课,钱不够就跟朋友借。这种劲儿,跟现在那些为了梦想咬牙坚持的年轻人挺像,只不过他那会儿更难,没那么多可以借力的平台。

就这么熬了段时间,他运气不错,偶然进了重庆电视台当实习主持。你可能不知道,新人想在电视台站稳脚跟有多难,他倒是会来事,见了老主持人就请教,别人下班了他还在机房琢磨录像,就这么一点点攒经验。1995年到1997年,他已经能主持《重庆新闻》了,还拿了全国主持作品银奖,这在当时的年轻主持人里,算是很亮眼的成绩了。

后来台长把第一个娱乐节目《家人有约》交给他,又当制片人又当主持人,这活儿可不轻,既要管节目内容,又要控场主持,可他愣是把节目做火了,好多重庆观众就认他。现在回头看,这种“一肩挑”的经历,其实为他后来去央视打下了基础,就像盖房子,地基打得牢,往上盖才稳。

2000年对他来说是个坎儿。那年央视在重庆办青年歌手大奖赛,请他主持了三个月。你想想,能在央视的大赛里露脸,多少人求之不得?他也确实抓住了机会,主持得滴水不漏,既有亲和力又不失专业,央视的人一看,这小伙子是块料啊,比赛结束就把他调去北京了。

进了央视,按说该顺风顺水了吧?可他自己反倒有点慌。你可能不知道,央视里藏龙卧虎,随便拉个人都是名校毕业,专业功底扎实,他总觉得自己没正经上过大学,心里发虚。这种感觉其实挺常见的,就像普通人突然进了尖子班,明明自己也不差,可总觉得比别人少点什么。

不过观众不看这些,大家就喜欢他那股子热情劲儿,主持起来幽默又不油滑,看着特舒服,慢慢就成了观众口中的“名嘴”。可越火,他心里那点“自卑”就越明显——没学历,过了年轻的时候,这主持的饭碗还能端多久?

他开始琢磨着出去进修,家里人却不赞成。好不容易在央视站稳脚,这一走,位置肯定被人占了,回来还能有地方吗?他自己也犹豫,毕竟那时候正是事业上升期。

转机说起来挺巧,朋友跟他提了句:“美国哥伦比亚大学,在传媒领域那可是顶尖的。” 就这么一句话,他突然下定了决心。现在想想,这种被一句话点醒的时刻,好多人这辈子都遇见过,可能是关于工作,可能是关于生活,一句话就把心里的结给解开了。

31岁那年,他真就辞了央视的工作,去了美国。这事儿在当时挺让人意外的,毕竟正红的时候急流勇退,不是谁都有这魄力。你看现在职场上,多少人宁愿在熟悉的位置上混着,也不敢跳出舒适区,他这一步,确实需要勇气。

他走了之后,央视那个位置很快就有人顶上了,就是尼格买提。巧的是,小尼也是新疆人,主持风格也偏幽默,观众慢慢也接受了他。这种“长江后浪推前浪”的事儿,在哪个行业都有,就像职场上,你离开的位置总会有人接手,关键是你自己能不能在新的地方成长。

等他从美国回来,央视确实没给他留原来的位置,但也有一些需要功底的节目缺人。他没犹豫,直接接了,那时候他已经不在乎节目火不火,只要能在传媒这行继续做下去就行。后来年纪大了,他也慢慢往幕后转,现在荧幕上少见他,不是消失了,是换了种方式在行业里待着。

其实不光他,好多主持人都会经历这样的转变。比如李咏,当年也是央视顶流,后来也去美国待过一段时间;还有水均益,也去国外进修过。他们好像都明白,传媒这行变化快,不及时充电,很容易被淘汰。就像现在的职场人,不管做什么,都得时不时学点新东西,不然迟早跟不上节奏。

有人说他傻,放着风光的位置不坐,非要去折腾,回来还没原来火。可在他看来,可能内心的踏实比表面的风光更重要。你想啊,他当初因为没学历心虚,去学了一圈,心里有底了,哪怕站在不那么火的舞台上,也比以前更从容。这种为了自己心里那点追求去折腾的人,其实挺让人佩服的。

说起来,职业选择这事儿,真没什么标准答案。有人就喜欢站在聚光灯下,有人就想安安静静做点自己认为有价值的事。李佳明选择了后者,不管别人怎么看,他自己觉得值,这就够了。就像我们普通人,有人追求升职加薪,有人追求工作生活平衡,只要自己想得明白,过得踏实,就是最好的选择。

现在偶尔在一些偏学术的节目或者纪录片里,还能看到他的身影,主持风格比以前更沉稳,多了点学者气。弹幕里总有人说:“好久不见,他还是这么有味道。” 其实这就是最好的状态吧——不管走了多少路,经历了多少变化,还能在自己喜欢的行业里,保持一份从容和热爱。